渋谷らくごプレビュー&レビュー

2022年 4月8日(金)~13日(水)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

4月10日(日)17:00~19:00 立川寸志 三遊亭青森 立川談洲 柳家花いち 柳家小ゑん *開演前と開演後 林家彦いち×サンキュータツオ によるトーク有

創作らくごネタおろし「しゃべっちゃいなよ」22年 第2回大会

プレビュー

立川寸志 たてかわ すんし

三遊亭青森 さんゆうてい あおもり

立川談洲 たてかわ だんす

柳家花いち やなぎや はないち

柳家小ゑん やなぎや こえん レジェンド噺「悲しみは埼玉に向けて」

◎トーク:林家彦いちプロデューサー

創作一本やりの人も、いつもは古典の人も、キャリアも団体も関係なしに、みなこの場で自分で作った噺を、どこよりも先にネタおろしする場所。それが創作ネタおろし「しゃべっちゃいなよ」です。

偶数月に行われるこの会、4月は第二回目です。今回も力のあるメンバーが揃いました!

落語家が語り、お客さんが想像する。一緒に「噺」を創り上げていく。そう、この公演は、お客さんのリアクションも含めてお噺づくりの一環です。スリリングな体験をぜひともに味わいましょう。

トリでは歴史を変えた「レジェンド噺」。今回は、昨年亡くなったレジェンド三遊亭圓丈師匠の噺「悲しみは埼玉に向けて」を、柳家小ゑん師匠が口演してくださいます! 彦いちプロデューサーも立ち合いますよ!

▽立川寸志 たてかわ すんし 落語立川流

44歳で入門、芸歴11年目、2015年二つ目昇進。編集マンをやめて、落語家になった。チラシの構成から、文章まで編集マンの能力を遺憾なく発揮する。居酒屋で普通の声量でしゃべっていても、隣の人に「うるさい」と注意されてしまう。

▽三遊亭青森 さんゆうてい あおもり 落語協会

23歳で入門、現在入門8年目、2019年2月二つ目昇進。Youtubeやtwitch.tvでゲーム配信をしている。最近は「VALORANT

」に夢中。カフェイン摂取を控えるように努めている。先日「ちいかわかるた」を手に入れてテンションがあがった。

▽立川談洲 たてかわ だんす 落語立川流

2017年1月入門、現在5年目、2019年12月二つ目昇進。ヒップホップ基本技能指導資格を取得している。「戦うトレンディドラマ」と呼ばれた1991年に放送された「鳥人戦隊ジェットマン」が好き。先日「杮落とし(こけらおとし)」の「杮」の字を迷ってしまう。

▽柳家花いち やなぎや はないち 落語協会

1982年9月24日、静岡県出身。2006年入門、2021年9月真打昇進。コンビニで売っている1個21円の「ボノボン」がお気に入りのお菓子。定期的に「ハナスポ」という読み物を執筆している。先日、増上寺から東京タワーを見上げたところ、東京タワーの大きさに驚いた。

▽柳家小ゑん やなぎや こえん

1975年に入門、芸歴47年目、1985年9月真打昇進。ツイッターでは、「#新作落語」ということで、新作落語についての考察を行なっている。天体観測が好きで小惑星を発見した、発見した小惑星は「koen」と名付けられた。

レビュー

立川寸志-の日

三遊亭青森-武士道

立川談洲-卸問屋

柳家花いち-時々そば

柳家小ゑん-悲しみは埼玉に向けて(三遊亭円丈 作)

隔月火曜開催のしゃべっちゃいなよが、今回は日曜17時開催。そう、今週の火曜は彦いち師匠が出演する「SWAクリエイティブツアー」があるからなんですね。イレギュラー開催の中で、ネタおろしの4人と、レジェンドの小ゑん師匠。それぞれ味わいがあって楽しかったです。

オープニングでは、タツオさんが彦いち師匠に「創作落語はどうやって作っているのか」という質問を投げかけると、彦いち師匠がSWAメンバー4人の作り方を紹介してくれました。「覚えず、観客の反応を見ながら」「メモ書き」「荒づかみ」「作り込み+ギャグ」。どれがどの師匠のでしょうか。想像してみてください。

立川寸志-の日

-

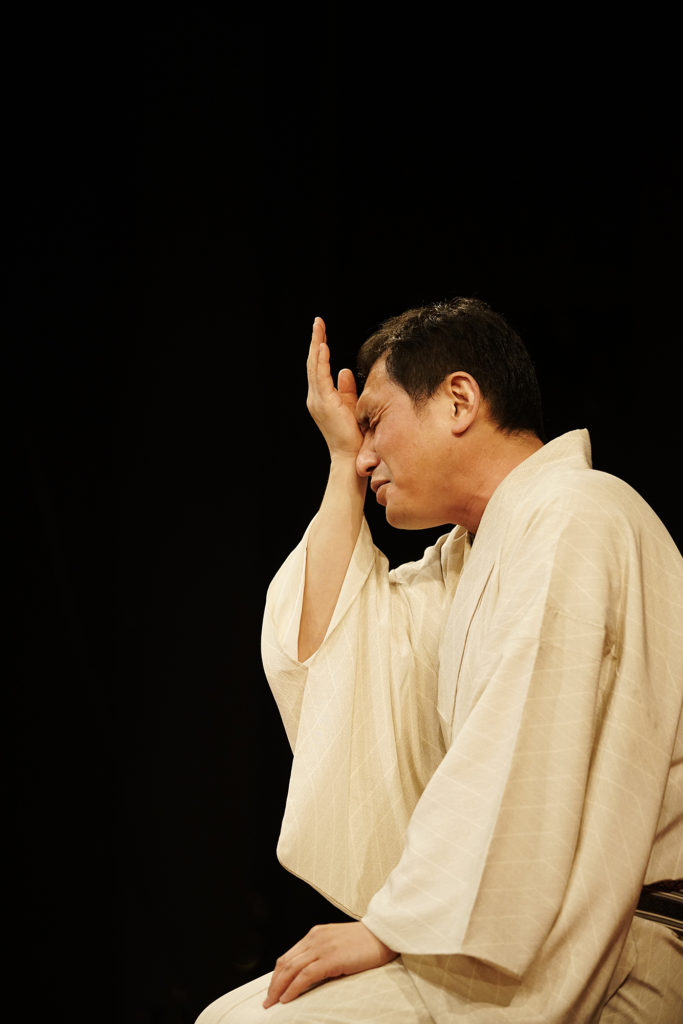

立川寸志さん

ある日の夜、質屋の伊勢屋の番頭さんが「困った」といいながらウンウン唸っている。丁稚の定吉が尋ねると、旦那から創立80周年記念に「いせ屋の日」を作りなさいと命ぜられたのだそう。例えば、4月10日(会の当日)なら、「ヨットの日」でもあり、「シートの日」であり、“良い戸”のシャレで「建具の日」でもある。番頭さんは、「伊勢屋」で数字の語呂合わせを考えるが、「質屋」でも主人の名前「又兵衛」でも浮かばない。数字に取り憑かれた番頭さんはとうとう体に変調をきたし、人の話していることがすべて「数字」で聞こえるようになってしまう。という話です。 語呂合わせが基本なので、どんな言葉がどんな数字に置き換えられるかが最大の楽しみです。数字を聞いただけではよくわからないので、それが日本語に変換されて意味がわかった時の爽快感。寸志さんの手のひらの上で転がされている感覚です。ナンセンスではあるのですが、寸志さんが追い詰められた番頭さんを演じると、本当に追い詰められていそうでリアルに見えます。番頭、定吉、旦那が登場する古典落語風の味付けもいい方向に効いていて、雰囲気のある落語に仕上がっていました。

三遊亭青森-武士道

-

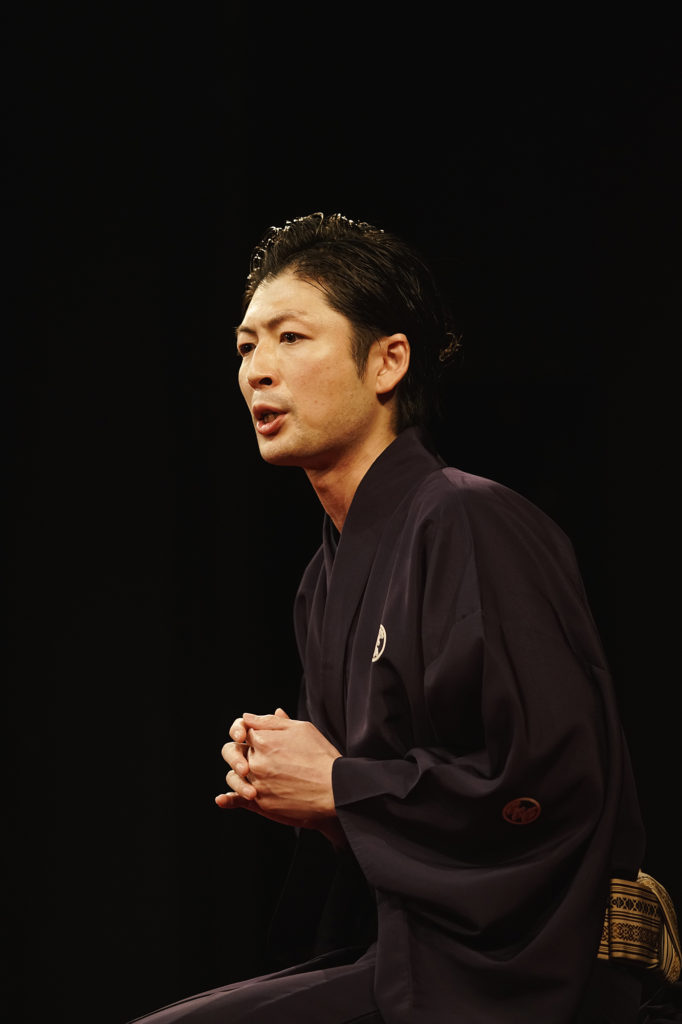

三遊亭青森さん

本編は、剣の道に取り憑かれた男が、「長いもの」(刀)に語りかけると、「刀の精」が現れる。男はカタセと命名した刀の精に、真の侍になるための教えを請う。という話です。

侍に憧れる思い込みの激しい男から、刀の精が師匠のように崇め立てられ、コミュニケーションギャップが発生して笑いが生まれていくというコントのような設定。ほとんどがギャグで構成されていて、笑いどころがたくさんあります。ネタおろしで初見だと、客席も設定や世界観を理解するのに集中しているため、笑いが脳まで届くのに時間がかかりますが、振り返ってみるとかなり綿密に作られていますね。 男の口調が時代劇風なので、設定も江戸時代と思って聞いていると、それも裏切られていく。カムカムエヴリバディの大部屋俳優の伴虚無蔵を思い出します。構成もみごとで、サゲも考えられている。キワモノっぽく見えて、実は正統。青森さんの実力が発揮された一席でした。

立川談洲-卸問屋

-

立川談洲さん

大店の旦那さんが隠居をしたいので、店を息子に譲ろうと思っている。しかし、その前に10年前に死んだばあさん(旦那の妻)と、息子のことについて話がしたい。ついては、霊媒師にばあさんの霊を口寄せしてもらいたいと番頭に言いつける。「インチキだから」と反対する番頭の声に耳を傾けない旦那。何とか霊媒師を探した番頭が大広間に案内すると、すでに39人もの霊媒師が待っていた。旦那は40人の霊媒師に対して、ばあさんしか知らないことをテストして本物のばあさんを見つけ出し、本物には金100両を渡すという。そこから40人の霊媒師によるクイズ合戦が始まる。という話です。

番頭さんと旦那という古典落語風の始まりは、前の寸志さんと同じでしたが、青森さんが前の高座のマクラで「今、擬古典が流行っている」と言ってからすぐに擬古典が登場したので、思わず笑ってしまいました。この話も古典と現代どちらでも通用するのですが、談洲さんはあえて擬古典を選んだんでしょうね。

本編は、40人の霊媒師の誰がどのようにして生き残り、結末はどうなるのかというサバイバルもの。落語ならではの省略の技術を使って、大胆かつシンプルかつわかりやすくまとめる構成はみごとです。擬古典にしたことで、親が子供を思う人情味も感じられて、ちょっといい話に仕上がっていたのが印象的でした。

柳家花いち-時々そば

-

柳家花いち師匠

ある日、落語家の花いちが道を歩いていると、ある人に呼び止められ、「寄席で時そばをやらないでください」と懇願される。なぜなら、花いちが時そばをやると、寄席の近くでそば屋を営んでいる父親の店に客が来なくなるからだという。仕方なく時そばを断念しかける花いちだが、新たにトマト姫を名乗る人物が現れ、「時そばをやってください」と援護する。トマト姫の狙いとは? そして花いちは寄席で時そばをやることができるのか。という話です。

時そば、まんじゅう怖い、二番煎じなど、食べ物が出てくる落語を聞くと、帰りに同じものを食べたくなるというのは落語あるある、寄席あるあるで、それを逆手に取った花いちさんの創作落語。花いちさんのやる「時そば」ひとつで、複数の家族の人生が大きく動いていく。落語の持つ影響力を知っている花いちさんならではのユニークな作品で、楽しく聞くことができました。

柳家小ゑん-悲しみは埼玉に向けて

-

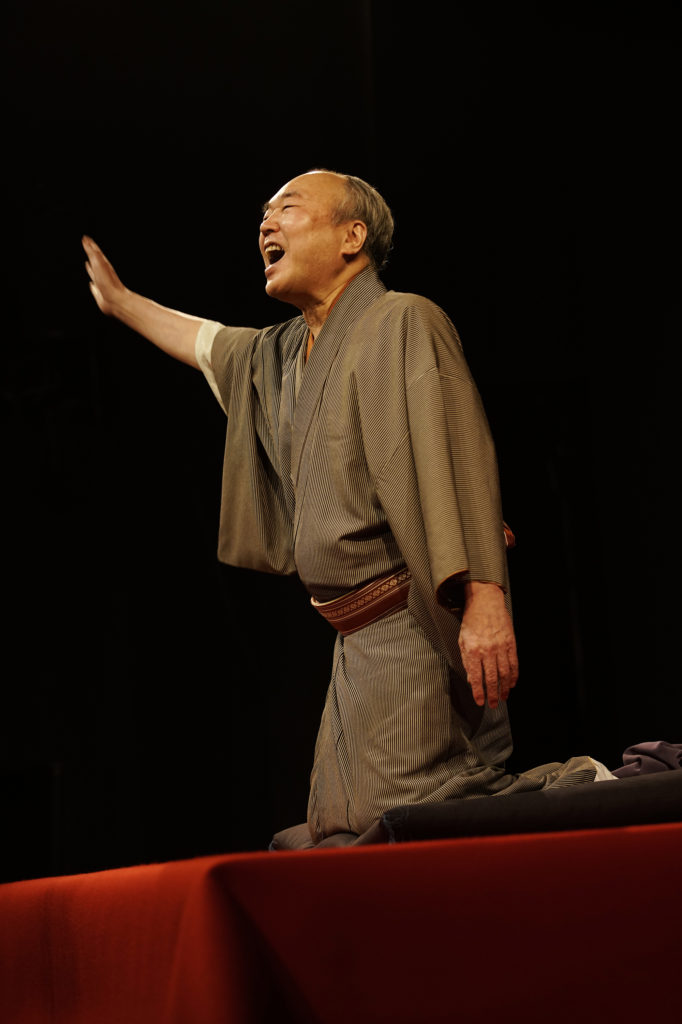

柳家小ゑん師匠

北千住駅から竹の塚に向けて、18:37分発の東武スカイツリーラインこと東武伊勢崎線の準急・新栃木行きに乗った男。駅の発車ベルが鳴っているわずかな時間の中で、沿線住民の悲しい人間模様が地噺(会話でない一人しゃべり)で展開されるという話です。「準急新栃木駅行きの発車のベルはまだ鳴っています」というセリフがブリッジのように差し挟まれます。

前半では北千住の町が都会化していくまでの変化が描かれ、後半は東京(北千住)から埼玉を抜けて、栃木・群馬へと進んでいく路線と沿線住民の悲哀が描かれます。20年以上前の北千住の景色。パチンコ店が2軒に居酒屋が1軒。今では、ルミネもあるし丸井もある。でも駅前はアコムと武富士のATMがあって、悲しみが漂っているとかエピソード満載です。

小ゑん師匠は円丈師匠のフルバージョンをなぞりながら、途中で円丈師匠の竹の塚の自宅(当時)を訪ねた話などを交えて、小ゑん師匠版の「悲しみは~」は進んでいきます。鉄道落語の第一人者だけに、複数路線が乗り入れ、都心から田舎に続くターミナルとなる北千住や東武線の解説はピカイチです。そして、ラストの彼氏に振られた女の子が電車で泣いていて、男がなぐさめようと声をかけるシーン。昭和のテイストの残る円丈版から、スマホを使った平成・令和テイストにアレンジした小ゑん版は、さらに余韻が増していました。

余談ですが、玉川太福さんも数年前に円丈師匠の許可を得て浪曲版の「悲しみは埼玉に向けて」をやっていて、そちらも久々に聞いてみたくなりました。

写真:武藤奈緒美Twitter:@naomucyo

写真の無断転載・無断利用を禁じます。