渋谷らくごプレビュー&レビュー

2015年 9月11日(金)~15日(火)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

プレビュー

先月の渋谷らくごでは、太福さんと文左衛門師匠でしたが、今回は太福と馬石師匠。どちらも小学校のクラスに1人はいた同級生なのにすっごい頼れるお兄さん感があるお二方です。そんなお二方の演芸は、誰も置いてくことなく親しみやすさがあり、そしてなにより温かく心がぽかぽかできる、そんな演芸をなさってくださります。

「浪曲って聴いてみたら、すごかった!でもどうなっているの?」という感想をたくさんいただいているので、浪曲の仕組みを書かせてください。浪曲には「節」(ふし)という特徴的なメロディにのせてストーリーを伝える部分と、「啖呵」(たんか)というセリフなどを語る部分。この「節」と「啖呵」を繰り返すことで物語を進めていく芸能です。「太福さんの浪曲、些細なストーリーなのに重厚に感じた。印象に残り続ける」という感想があげられていましたが、それもそのはず、太福さんは日本古来から受け継いでいるリズムと技法を駆使しているからです。それでいて、語られるストーリーは、シンプル。そうなると心が揺さぶられないわけがありません。ちなみに印象に残り続ける理由は、浪曲の構成って清元とか常磐津とか都々逸とかで使われている日本古来からの手法「七五調」なんですよ。7文字の言葉を5文字の言葉を組み合わせて浪曲の言葉は構成されている。だからシンプルな言葉遣いで心に残るんです。まるで刃物のように切れ味鋭い才能。

そんな太福さんの次が、馬石師匠。なんだかちょっとした噺でも心が温まる瞬間があります。それはきっと浪曲と手法は違うけれども、似ている会話の妙が馬石師匠にあるからでしょう。馬石師匠が繰り出す登場人物は、きっとこの世の中にも生きていると確信できるくらい身近にいる人物が生き生きと暮らしている、そんな人たちの集まりの落語。

ふたつの刃物のような才能は、なぜかあったかい気持ちにさせてくれるはずです。

レビュー

文:重藤暁 男 20代 大学院生 落語歴15年 趣味:歌舞伎鑑賞

9月15日(火) 18時~19時「ふたりらくご」

玉川太福 (たまがわ だいふく)/ 玉川みね子(たまがわ みねこ) 「石松代参(いしまつだいさん)」

隅田川馬石(すみだがわ ばせき) 「明烏(あけがらす)」

「優雅な時間が流れる」

今回の「ふたりらくご」、会場に入ると、いままでの渋谷らくごでも感じたことのないような穏やかな、穏やかすぎる空気が流れ、「えっ、ここ渋谷の平日の夕方なの?」と思ってしまうような、優雅な時間が流れていました。それは太福さんと馬石師匠の人柄に集められたお客さんがもともと醸し出しているのかどうかはわかりませんが、開演する前から「もういつまでもずーっとここにいたいなぁ」と思ってしまいました。

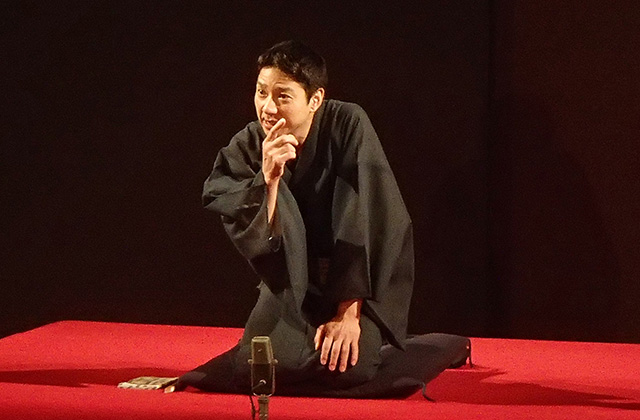

【そんな良い空気の中で玉川みね子師匠が登場しました。そして、玉川太福さんが登場。】

-

玉川太福さん・玉川みね子師匠

この回の1週間前には渋谷らくごのポッドキャストで、太福さんの新作浪曲を聴いたばかり。声で想像した通りのお顔。一見しただけで「この人、すっごい優しそう」、渋谷らくごに出演なさる演者の方から感じる殺気のようなものとは違う穏やかな空気。あっ!そうかこの方の空気が楽屋から会場に伝わってきたんだ!と思ってしまうくらい笑顔が素敵でした。「浪曲の理事なんだ」という枕は、意欲的に浪曲に取り組んで、浪曲と闘ってきたんだという証拠のように感じられ、お客さんは「今日は太福さん気持ちよくなりたい!」という熱量が静かな上がっていく感じ。

そしてその熱量が膨らんだところで、これからはじまる浪曲のあらすじを全部しゃべってしまう太福さん。うわぁこの技すごいぞ!あらすじがわかれば、ストーリーを追っていくだけの作業じゃなくて、太福さんの節と啖呵を思う存分味わえるじゃん!とわくわく、そしてはじまったのは、浪曲のスタンダードナンバーとも言える、「石松代参」でした。

もうこれが絶品です。旅行の道中で、あらゆる出身地の人たちが集まってわちゃわちゃしている様子、その中ではみんな思い思いのことをテキトーにしゃべっちゃう様子、その中でなぜかお国自慢が始まってしまう様子。そうだよなぁ、そうだよなぁ、この浪曲の演目ができたときも、2015年の現代でも大勢の人があつまって、やることがなければ人は適当な話をぺらぺらしゃべるよなぁ。落語もそうだけれども浪曲=昔の話なんてそう簡単に言い切れないよなぁ、なんてことを感じながら、節回しに会場の空気は高揚していき、とっても気持ちよくなっていきました。そして主人公の「森の石松」、森の石松といえば、一度は聴いたことある名前。この森の石松が身体が大きな太福さんと重なって見えてしまい、任侠の世界の人なのにかわいげがあって温かくて、そしておっちょこちょいで、そんな要素が盛りだくさんのとってもすばらしいものでした。そして船の周りの海が見えたりと、他の登場人物も目の前に浮かび上がってくるようで、とっても素晴らしいものでした。

【そして馬石師匠登場です。】

-

隅田川馬石師匠

馬石師匠が登場されただけで、また太福さんとは違った温かい空気が、うわぁーと広がりました。

スカイツリーに上ったこと、そこから吉原が見えたことを枕でされたのですが、そのまくらがものすごいものでした、なんというかスカイツリーの展望台から見た東京の様子が、見えてしまったのです。えっ!東京タワー見えた!浅草の浅草寺見えた!と。

馬石師匠は決して、突飛な表現を使ったわけではなく、細かく情景描写をしたわけではない、なのに、目の前に見えてしまった、あー、これが馬石師匠の身にまとった空気感と、簡単にやっているけれどもものすごい高度なことをなさっているんだなぁと驚きました。そんなこんなで時次郎の台詞がはじまり、そうかぁ「明烏」がはじまるんだなぁと。そしてこの明烏がはじまりました。これが、落語なんですが、落語じゃないというか、落語の誕生した瞬間に立ち会えたようなそんなことを感じる1席でした。「ここ面白いですよ!」とか「ここで笑ってください!」というようなわかりやすいマーカーのようなものはないのですが、でも馬石師匠の落語を聴くと自然に笑ってしまう。その自然さの妙。そうか「明烏」ってここが面白かったんだ!ここも面白かったんだ!とひとつひとつに全部気付かせてくださるそんな落語でした。ほんとうにすごかったです。登場人物が本当に可愛らしいんだなぁと、ひとつも憎らしくなくて、温かい。それでいて、ちょっと悪巧みをしようとする人の様子、目をきょろきょろさせたり、ニコニコしたり一喜一憂するかんじ、こんな人たちを見ることができてすごく贅沢だなぁと思いました。馬石師匠のすごいところは、この愛らしい人物の後ろに絶えず情景描写をして、奥行きを深くつくっているところです。この感じ、幼稚園のころお昼寝をするときに、ばあちゃんの布団の中に入って絵本を読んでもらった時みたいだ、あのとき桃太郎にしろ竜宮城にしろ目の前に浮かんだ経験みたいだと思いました。いま成長して、この年になって、馬石師匠にこれをやってもらっているから気持ちがいいのかなぁとも考えました。

優雅な時間をすごせたと思いつつ、会場を後にしました。とても幸せな時間を過ごすことができた「ふたりらくご」でした。

【この日のほかのお客様の感想】

「渋谷らくご」9/15 公演 感想まとめ