渋谷らくごプレビュー&レビュー

2015年 8月21日(金)~25日(火)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

プレビュー

落語に少し詳しい方なら、この番組の「クレイジーさ」に気付いて頂けると思います。100%の褒め言葉として「頭のおかしい」4人の落語家の方々が登場します。

まず先月、昇々さんへ寄せられた感想に「天才というか奇才です。一生ついていきたい芸だなと思いました」というのがありました。先月の渋谷らくごの昇々さんの落語、二度と忘れられないものになった方多数なのではないでしょうか。落語で感じたことのない「圧」と「狂気」がものすごい衝撃でした。この狂気、落語を何度も聴いている方にとっても大きな狂気であったようで、ともすると落語初心者の方は、昇々さんの狂気にうなされたのではないでしょうか。今回もそんな昇々さんが楽しみです。

百栄師匠は、昇々さんとはベクトルの違った「アブナイ人」です、その危なさは「変態性」を感じる狂気です。もちろんその変態性は、爆笑に直結しています。渋谷らくごでは落語初心者の方で、百栄師匠の変態性の虜になって離れられない方続出中です。

鯉八さんは、世間で流れている空気とは違った空気が流れている方です。鯉八ワールド。いろいろなものが入り乱れている世界を丁寧に描いて観客を誘います。いままで感じたことのない静かな衝撃を受けてみてください。静かな天才です。不安と安心が交互に訪れるスリリングさ。

そしてトリは喜多八師匠、とてもダンディ。暗いような、怪しい雰囲気からはじまりますが、落語は丁寧に書かれた草書のような、あっさりとした印象なのにも関わらず後味が濃い落語です。喜多八師匠の落語を見終わった後「あっ、こんな落語をされる喜多八師匠は、本当の狂人かもしれない」とふと気付くようなにじみ出るなにかがあります。落語を初めて聴くのであれば、あえて狂人の回を選んでみるのもいいかもしれません。この危なさは、必ず癖になるはずです。

レビュー

文:ちあき Twitter:@chiaki_ichi 女 30歳 会社員 落語歴10年

8月23日(日) 14時~ 16時「渋谷らくご」

春風亭昇々(しゅんぷうてい しょうしょう) 「壷算(つぼざん)」

春風亭百栄(しゅんぷうてい ももえ) 「マザコン調べ(まざこんしらべ)」

瀧川鯉八(たきがわ こいはち)「都のジロー(みやこのじろー)」

柳家喜多八(やなぎや きたはち)「千両みかん(せんりょうみかん)」

トークゲスト:橘蓮二

「特濃4.0の回」

シブラクのメンツは基本的に個性的な人が多いけれど、この日の濃さと言ったら…もう特濃級。人によったら胃もたれを起こしかねないレベル。あの日初めて落語を見た方が「落語ってこういうものなんだ」と疑問も持たず帰っていたら、否定しないけれど否定したいような…。なんてちょっと酷い言い方をしましたが、かく言う私もかなり濃い噺家さんから落語に入った身です。お固くとらえられがちな落語ですが、初心者の方に落語の自由さを知ってもらうにはシブラクは恰好の場です。オススメします。

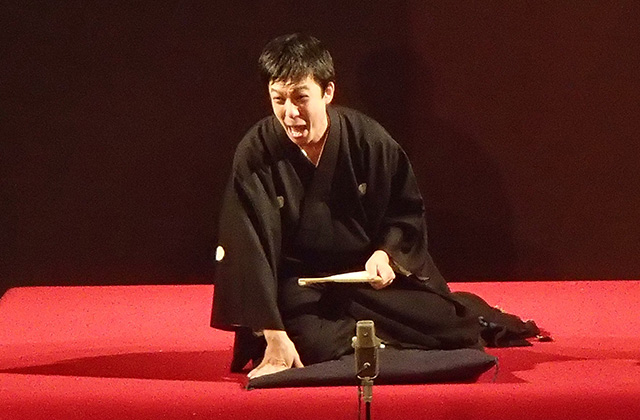

【狂人・春風亭昇々さん】

-

春風亭昇々さん

この日のトップバッターは狂人・春風亭昇々さん。高座に上るなり前のめり気味、というか膝が座布団からはみ出てますって…まあ、いつものことですが。ネタは「壷算」。寄席でもよくかけられるネタですが、こんなに騒々しい壷算は見たことない!キャラクターが全員個性的すぎるし、表情も変だし、しゃべり方おかしいし…あ、これもいつものことですね。昇々さんの落語の住人たちは総じてデフォルメされたアニメキャラのような人ばかり、普通の人が出てこないんですが、その世界観がなんだかやみつきになるのは、キャラクターの個性で笑わせてるように見えて実は会話のテンポや噺のクレッシェンドが技術的にしっかり裏打ちされているから。いつか昇々さんが人情噺とかする日もくるのかな、そしたらこのキャラクター達はどうなるのかな、なんて見るたび毎回思うから、目が離せないのです。

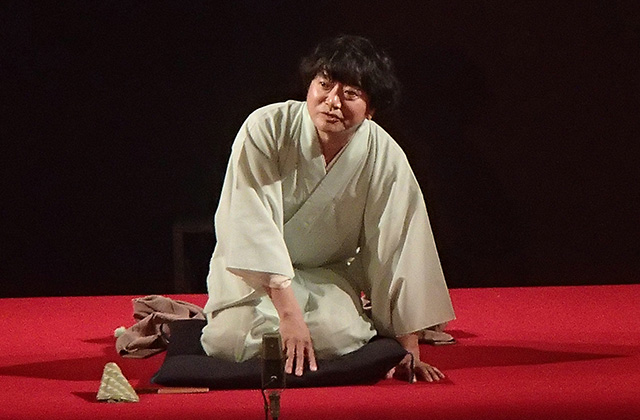

【変人・春風亭百栄師匠】

-

春風亭百栄師匠

お次は変人・春風亭百栄師匠。パーマのかかったマッシュルームカットに重たい目つき、高座に上がってお辞儀をするなり「こんにちはぁ」とゆるーく挨拶。もうこの時点でなんかおかしいぞこの人!と普通の人なら感じます。百栄師匠の新作落語はタイトルからして普通じゃないんです。「キッス研究会」「露出さん」など、タイトルからして強烈です(笑)この日のネタは「マザコン調べ」。息子が好きになった女性の家を訪ね、息子とつき合うよう頼み込むお母様。女性がそれを断ると逆切れして啖呵を切り始めます。もうその内容が!放送禁止用語炸裂、高齢のお客様の多い落語会では絶対にかけられないネタ。マザコン男も母にせっつかれ、女性へ向けて啖呵を切ろうとするのですが…。このあたりの親子の掛け合いももう大爆笑です。古典落語の「大工調べ」の改作ですが、絶妙な設定チェンジは変人・百栄師匠ならではです。

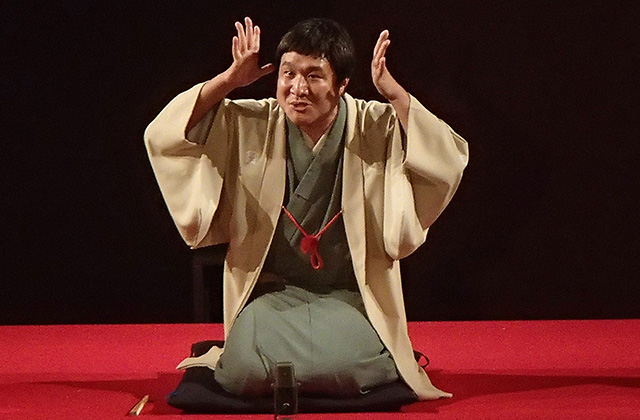

【奇人・瀧川鯉八さん】

-

瀧川鯉八さん

昇々さん、百栄師匠を見て、もう何が来ても驚かないぞと受け入れの態勢が出来たところへこの人、奇人・瀧川鯉八さん。実は私も初めて拝見しましたが、この方はなんというか…落語界の事件です。そもそもマクラから異空間。訥々と、十分な間を置いて一言一言語り出すのですが、そのセリフがどこに行きつくか全く想像がつかない。なんとなく不穏な空気の中、意外な形で話題が締められ、観客がそれを消化しきる前に次の話題に移っているから、こっちはついて行くのに必死です。次のセリフがなんなのか、観客がハラハラして待つ落語なんてこれまであったでしょうか。途中からついていくことすら放棄して、鯉八さんの流れに身を任せるしかないことを悟ります。本編に入ってもその不思議な語り口のまま。着物を着て座布団の上で一人で話してるからかろうじて落語というジャンルに入っていますが、実際にやっていることは落語なのか?落語と捉えていいのか?もうとっくにそんな枠は超えているのではないか?とにかく彼を見に行っていただければ、今の落語界の振り幅の最大値が分かると思います。必見です。この日のネタは「都のジロー」。ちなみにジローは話題に上がるだけで、登場しません。ではなぜ都のジローか?それは見に行ってのお楽しみ。

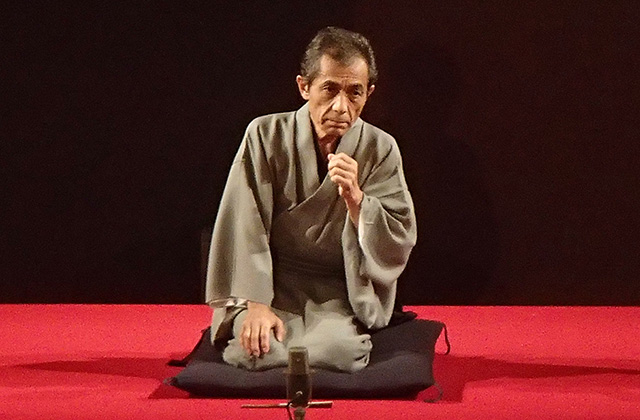

【名人・柳家喜多八師匠】

-

柳家喜多八師匠

狂人・変人・奇人と続いて、最後は…名人・柳家喜多八師匠です。本当は名人でなく老人と書こうと思ってやめました、まだそんなお年じゃないので。でも喜多八師匠のお顔の皴は本当にみとれます。その皴をより深くしながら「私は古い人間なんで、最近の人の言葉はわからない」だの「なんだっけ、あれ?噺家のくせにボキャブラリーが少ないんでね」だのボヤキながら噺が始まります。新作二席の後で「私は落語をやりますよ」とチクリと言いながら、ご自身の夏休みの思い出をマクラに、ネタは「千両みかん」。みかんに恋焦がれて患った若旦那を助けるため、番頭さんが季節外れの盛夏にみかんを探し求め悪戦苦闘するという夏の定番ネタ。寄席でもよくかかります。でもちょっと待って、よく考えたらみかん(あのみかんです。果物の。)に恋焦がれて患うってなんですか!おかしいにも程があるでしょ!百栄師匠や鯉八さんの新作がおかしいなんて言えないじゃないですか!そう、実は古典が一番突飛だったりします。新作(+新作の様な古典)の後だからこそわかる、古典の不可思議さに気づけるのも、シブラクの顔付けならではの経験です。しかもこんな話が数百年語り継がれてるって言うんだから、私たちの文化って…。

-

トークゲスト橘蓮二さん

-

トークゲスト橘蓮二さん

この日、さりげなくうれしかったのはトークゲストが橘蓮二さんだったこと。Buffalo ’66のヴィンセント・ギャロのような上下黒の服装に真っ赤な靴下。話し方は至って落ち着いて柔らかくて、どうりであれだけ優しいまなざしの作品を撮れるわけだと納得。改めてファンになりました。

【この日のほかのお客様の感想】

「渋谷らくご」8/23 公演 感想まとめ