渋谷らくごプレビュー&レビュー

2015年 8月21日(金)~25日(火)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

プレビュー

今月の渋谷らくごの中で、もっとも幅広く「落語」の魅力を伝えてくれるかもしれない回です。まず言ってしまうと、落語好きの方は、ぜひこの回に落語初心者の方を連れてきてみてください。

志ん八さん、前回は創作らくごの回でお呼びしましたが、今回は渋谷らくごのトップバッター。なにをなさるのか楽しみです。志ん八さんに前回寄せられた感想は「冷静な語りっぷりがかもし出すおかしみ」「高座にお客さんが出てきた瞬間にアングルが急にかえって、何が起きたのかどこへつれて行かれるのか、ワクワク感につかまれた感じがしました」というように、静かに、けれども着実に志ん八落語の世界へ連れて行かれます。その世界は不思議とのほほんとしていて、なにも危険なことは起こらない、だからこそ安心して志ん八さんの世界に浸れると思います。

このバトンは次に、鯉斗さんに渡されます。鯉斗さんを見ていると、落語と落語家である鯉斗さんが持っている面白さが、ぶつかりあう様子がばしばしと感じられると思います。なんといっても人生でのエピソードが桁違い、名古屋の暴走族の総長だった人の口から飛び出る落語、面白くないわけがないです。爆笑必死の枕も毎回楽しみです。ネタが尽きることがない人生、面白いですよ。落語の不安定さもたまりません。

そして志ら乃師匠、先月の渋谷らくご心に染みる完成された美しい落語でした。それは師匠のお人柄がとても誠実で、一生懸命落語と戦ってるからなのかなと思います。渋谷らくご終演後、ロビーに志ら乃師匠が立ってくださっています。そこで始まる師匠とのふれあいコーナーも渋谷らくごの名物のひとつになってきました。今回も志ら乃師匠がいらっしゃったら感じたことをぜひぶつけてみてください。とても落語に真摯に向き合っている方です。

トリは文左衛門師匠。まず落語初心者の方からすれば、「怖い!」という感想が寄せられるかもしれません、しかし師匠の落語は繊細さそのもの。情景描写ひとつとっても、ひとつひとつが美しくて、練りに練られています大きなネタでも小さなネタでも、すべて文左衛門師匠が丁寧につくられている珠玉の一品です。なんにも考えずに楽しめます。ぜひ味わってみてください!

このような幅のある落語会、初心者の方待っています。あなたにぴったりな落語家さんが必ず見つかるはずです。

レビュー

文:今野瑞恵 Twitter:@tsururaku 性別:女 年代:40代 職業:鶴川落語会席亭 落語歴:23年 趣味:読書と飲酒

自己紹介コメント:町田市で2ヶ月に一度落語会を開催しております。高校生と中学生の母親です。

8月23日(日)17時~19時「渋谷らくご」

古今亭志ん八(ここんてい しんぱち)「デメキンとその後」

瀧川鯉斗(たきがわ こいと)「暴走列伝」

立川志ら乃(たてかわ しらの)「看板のピン」「火焔太鼓」

橘家文左衛門(たちばなや ぶんざえもん)「子別れ(下)」

「落語は多様性が命!」

今回私が伺ったこの会のプレビューには「落語の懐の深さを楽しむ会」というタイトルが付いていましたが、確かに奥が深いことを目の当たりにさせられたというか、振れ幅がこんなにも広いんだということを見せつけられたというか、とにかく、落語のことを分かったつもりになるなよと釘を刺されたような、そんな会でした。

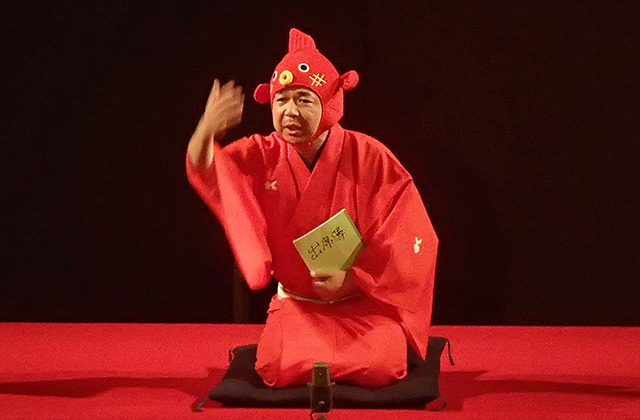

【古今亭志ん八「デメキンとその後」】

-

古今亭志ん八さん

鮮やかなオレンジ色の着物で現れた志ん八さん。実は以前、この着物を着た志ん八さんの高座を拝見していたので、「お!これはもしや、デメキンの話か?!」と思ったら、やっぱりそうでした。この噺は2度目でしたが、今回は前に聞いた会場とは年齢的に全く逆の客層だった(前の会場は高齢の方が多い会でした。)ので、同じ噺でも、所々に会場の雰囲気に合わせた工夫を感じる事ができました。落語会や寄席に通うようになると、同じ演者の同じ話に出くわすことが度々ありますが、その空間や客層で変えてくる部分に出会う楽しみもあります。落語はライブ。同じ演者の同じ話であっても、全く同じものには二度と出会えません。これが落語の面白さのひとつだと思っています。今回の「デメキンとその後」も前回聞いたサゲにプラスされたところがあり(金魚の被り物&出席簿を持って出てこられた部分)この噺がさらに進化していくことを感じさせてくれました。

志ん八さんは古典も新作も取り組まれていますが、たくさんの新作落語を作られています。今後も創意工夫された新作と古典の両方にチャレンジする志ん八さんに出会うことを楽しみにしています。

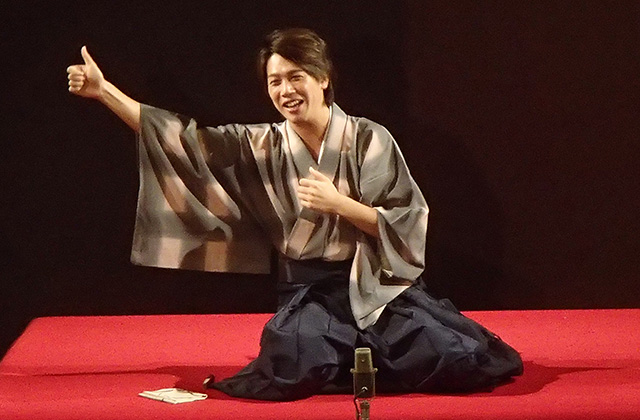

【瀧川鯉斗「暴走列伝」】

-

瀧川鯉斗さん

もう既に出会っていらっしゃる方はご存じでしょうが、鯉斗さんは落語界で一二を争うイケメンです。そんな彼から語られる過去のやんちゃ(で済むのかな)時代の伝説のストーリー。さわやかな見た目とのギャップがすごすぎます。内容はとてもここでは語れるようなものではなくて・・・。この噺、渋谷らくごでは2度目のようなので、今後はどこで聞けるでしょうか。

落語家さんだからといって、落語しか演じない訳ではありません。寄席に行くと落語家さんの漫談に出会うこともあります。鯉斗さんのこの噺ももう少し煮詰めて、落語的「漫談」に仕上がると尚良いのかなと思いました。

鯉斗さんは二ツ目。鯉斗さんご自身の暴露話を聞くことができてラッキーという思いと同時に、渋谷らくごのような落語をしっかり演じることができる場はそう多くはないと思うので、落語をやって欲しかった・・・という思いも。鯉斗さんの落語、聞きたかったなー。今度は落語に真剣に取り組んでいる「落語家・鯉斗」をどこかでしっかり拝見したいと思います。

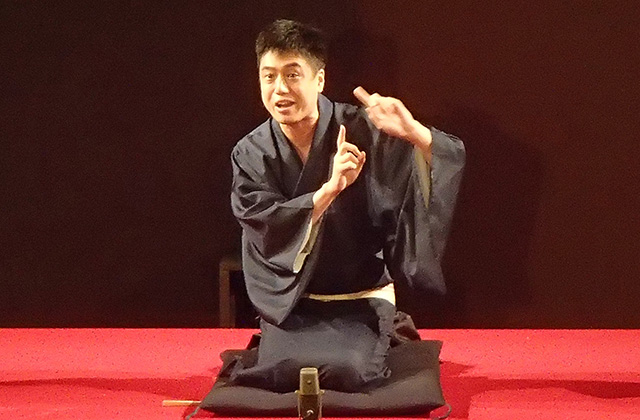

【立川志ら乃「看板のピン」「火焔太鼓」】

-

立川志ら乃師匠

実は志ら乃さん、初めてでした。第一印象は「志らくさんに似ている!」とにかく師匠に良く似た落ち着きのなさです。(一応、褒めてます)そして話が進むにつれて今度は、「談志さんが降臨した!」という部分が見え隠れして、さすが立川流!と、そんな部分も楽しみました。

落語家さんの中には狂気を孕んでいる(ように見える)方がたまにいらっしゃいますが、志ら乃さんもそんな感じでした。ダントツにイッちゃってます。(これも褒めてるつもりです)でもそんな中にひたむきさが感じられて、真剣に取り組んでいる姿勢=イッちゃってる感になるんだろうなと、感じました。

前の鯉斗さんで会場の雰囲気が漫談の空気になっていたのを、志ら乃さんは落語の空気に変えて、次の文左衛門さんに渡したかったんだと思います。だから「看板のピン」「火焔太鼓」と古典を2席も演じられた。そして実際にしっかりと落語の空気に変わったのですが、私はどちらか一つで良かったような気がします。志ら乃さんの一つの噺をじっくり聞きたいと思ってしまったのです。志ら乃さんが初めてだったからそう思ったのかもしれませんが。

ま、じっくり聞きたいと思えば、今度志ら乃さんの会へ行けば良いのです。・・・・はい、そうします。

【橘家文左衛門「子別れ(下)」】

-

橘家文左衛門師匠

どっしりとした気迫とオーラ。文左衛門さんの登場で会場の空気が一気に引き締まるのを感じました。

まくらというよりは軽い前振り。今にも雨が降りそうな空模様ですね。まあ終わって出たら土砂降りでしょうけど。と、俺の噺をしっかり最後まで聞いて帰れよという恐喝(!?)からの「子別れ」。文左衛門さんの得意ネタの一つだと思っています。

不器用で乱暴者、その上シャイな熊五郎。そんな熊五郎が文左衛門さんに乗り移ったかのようです。会場はしんと静まりかえり、固唾を呑んで聞き入っている様子がひしひしと伝わってきます。

爆笑だけが落語ではない。こうした人情噺も落語を楽しむ醍醐味です。今度は文左衛門さんの「子別れ」を通しで見てみたいなあと思いました。

一年後には文蔵を襲名する文左衛門さん。この「子別れ」はきっと新・文蔵さんの看板ネタになるでしょう。四十日に渡る寄席での披露興行でも、この「子別れ」に出会えるに違いありません。渋谷らくごで文左衛門さんを知った方は、是非寄席に足を運びましょう!

最後に、渋谷らくごは他の落語会と比べて年齢層は若い方が多いのですが、若いからこういうことには興味ないかも・・・とか、落語はお年寄りが楽しむもの、落語は難しい・・・などなどの思い込みを取っ払うことも大切だと実感しました。もちろんその世界それぞれにルールは存在していて、変えてはならない部分や大切に守りたい部分はあります。でも、変なイメージや思い込みは邪魔になるだけです。会を開催する側も、見に来ていただくお客様も、落語へのこれまでのイメージを取っ払って楽しめると良いなと思いました。

【この日のほかのお客様の感想】

「渋谷らくご」8/23 公演 感想まとめ

サンキュータツオコメント

いろんな考え方があると思いますが、私は鯉斗さんの高座は落語だと思っています。言葉で状況を想像させて笑わせる、それは落語です。鯉斗さんは練りに練った落語をやってくださったというのが私の考えですが、こういう印象を持つ人もいる、という意味でもそのまま掲載させてもらいました。

念のために申し添えておくと、暴露話のように映る話も、緻密に計算されていて真剣に取り組んでいるように映りました。

漫談と落語の境界線はそんなにないんですよね、実際。