渋谷らくごプレビュー&レビュー

2016年 2月12日(金)~16日(火)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

プレビュー

こしら師匠vs扇里師匠のふたりらくご。まさかの第二回戦が決定。前回はこしら師匠が枕でがんがん扇里師匠をいじり、プロレスを仕掛けました。そしてその後に登場した扇里師匠、まさかのこしら師匠のプロレスを無視し、意に介さずに自分の落語を始め出すという異空間な「ふたりらくご」でした。このギャップが楽しくて満足度はとても高かった回でした。

こしら師匠は、現代を生きる落語家の先頭を走り続け、次々と新しい事をし続けています。弟子の名前の命名権をヤフオクに出品してアイドルグループ「仮面女子」に名前を落札してもらったり、沖縄でいま流行っているスマホゲームのイングレスを活用して落語会をしたり、山形の旅館で落語を根付かせる活動をしたり、伊豆に田んぼを持って米づくりをしたりととにかく革命児。経験の絶対量が違いすぎます。そんな人がやる落語はもちろん革新的です。

その一方、扇里師匠は、頑に自分の道を突き進んでいる、刀鍛冶のような存在。「落語で笑いは1カ所でいい」というエッジがききすぎた入船亭の教えをもとに落語を構築しています。笑いのその先にあるなにかをとにかく描き続けています。だから扇里師匠の落語を聴いていると、客席に流れている時間や空間が落語の世界と一体化して、自分がいまどこにいるのかわからなくなるような感覚になります。まさに魔法使い、現代の語り部です。いい話なのか、こわい話なのかの味つけが、最初はわからない。よくぞここまで研ぎ澄ませた、という芸風です。扇里師匠の魔法にかかってみてください。

こしら師匠と扇里師匠、一見相容れないようなふたりを続けてみると、落語の奥深さや新しさなどを再確認できるはずです。ゲストの漫談家の寒空はだかさんをお呼びしました。第一回目にこの方、来てくださったので。はだかさんがいる落語会は、いい落語会です。

レビュー

文:重藤暁 男 20代 大学院生 落語歴15年 趣味:歌舞伎鑑賞

2月15日(月) 18時~19時「ふたりらくご」

立川こしら(たてかわ こしら)師匠「宗珉の滝(そうみんのたき)」

入船亭扇里(いりふねてい せんり)師匠「質屋蔵(しちやぐら)」

お客さん倍増!こしら&扇里:ベストバディーすぎた豊かな空間

前回、11月の「ふたりらくご」で、こしら師匠と扇里師匠を拝見して、シブラクのベストバディーが決まってしまったのかもしれない!と衝撃を受けるほど、最高の「ふたりらくご」でした。

ただ11月ではお客さんは29人という、こんなに素晴らしい「ふたりらくご」なのに、どうしてお客さんが少ないのか!見てほしい!と思っていたところに、渋谷らくごのポッドキャストで、こしら師匠のまくらが配信され、そして扇里シリーズが開始。ポッドキャストで聴いても、扇里師匠の落語はすごくて、2月の「ふたりらくご」で、こしら師匠と扇里師匠がもう一度見られるとわかった瞬間は、もう嬉しくて嬉しくて!

そんなこんなで、会場にいってみると、お客さんが多い!70名近い人数ということで、前回よりも倍増しています。そして、会場は、扇里師匠のポッドキャストでの魔法がさっそくかかっているのか、とってもいい雰囲気。

そんな空気から始まった「ふたりらくご」ですが、結論を最初に言ってしまえば、最高な気分になれた気持ちの良い「ふたりらくご」でした。

裏をかいた、語り部こしら師匠「宗珉の滝」

-

立川こしら師匠

前回の、こしら師匠と扇里師匠の「ふたりらくご」では、おもいっきり扇里師匠をいじり出すことからはじまったけれども、今回のこしら師匠はちょっと違う。

出てきて枕も少なめで、あれ?いつもシブラクで見てていたこしら師匠と違うかもしれない!!なんて思いながら唐突に始まったのが、宿屋に居候する男と、性格の良さそうな宿屋の主の会話。

「落語には、このシチュエーションから始まる噺があるから、どれだろう?」なんて落語ファン目線でこしら師匠を見ていたのが、そもそも私の間違いでした。今回のこしら師匠は、落語に入ってもいつもと違う。会話の応酬が、ひとつひとつ緊迫感があって、一言一言が心に響く。居候していた男のバッグボーン、宿屋の主がどうして、宿屋の主になってしまったのか。いままでの落語では描かれていない描写もこしら師匠はぐいぐい描く事。その事で「宗珉の滝」が持っていた噺の構造に厚みがまして、どの会話をとっても不自然でなく必然性しかない。だから30分間、ずっと噺に集中してしまったし、目の前で居候している男が苦悩している様子を見ると、本当に心が苦しくなって、顔を歪めて聴いていました。

最後、宿屋に居候する男が渾身の作品をつくりあげたとき、渋谷らくごの会場は「よかったなぁ」と安堵の空気さえ広がった。それが気持ちよくて、涙がこぼれました。こしら師匠の落語で泣いちゃった。そんな最高の1席でした。居候する男がつくりあげた渾身の作品をこしら師匠がとつとつと説明をしていたとき、鼻をすする音さえも聞こえた。そうか、みなさんもグッときてたんだなぁと。この会場でこしら師匠の噺の感想を共有できたのが嬉しいと思えた1席でした。

扇里師匠の魔法にかかった幸せな「質屋蔵」

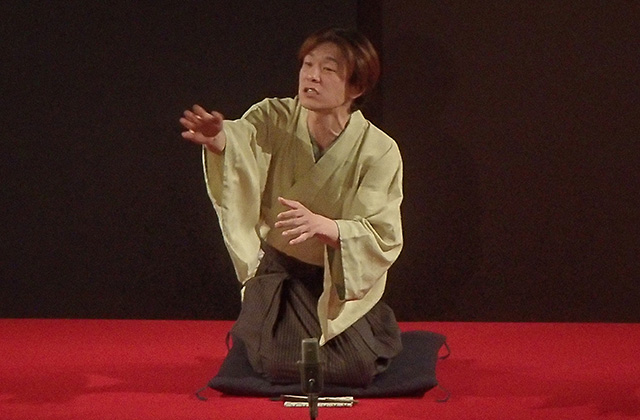

-

入船亭扇里師匠

こしら師匠が最高の1席を味わった会場は、否が応でも扇里師匠への注目が高まっています。そして出囃子がなって、相変わらずふわぁーっと微笑んで表れた扇里師匠。なんと今回の扇里師匠も、前回とすこし違いました。第一声が「私は、落語界で一番こしら師匠が気になっている」なんてお茶目なことを言っていて。扇里師匠もこしら師匠のこと気になっているだなぁと思うと、もう一回暖かい気持ちになって、会場も暖かい気持ちに包まれました。その時に暖かい気持ちで包まれたのは、扇里師匠が、会場に魔法をかけていたからだと気付いたのは噺に入ってから。

渋谷らくごでもなかなかお目にかかる事がない「質屋蔵」がはじまります。扇里師匠は、突飛な事をいうわけでもなく、力づくで笑いを生み出すのでもなく。無理矢理笑わせることがないのに、どこかニコニコしてしまう。真っ黒いおっかない蔵があること、それに怯える人たちの様子をそのまま描くだけ。普段威勢がいいことを言ったとしても、いざ目の前にすると怯えてしまうこと。それを隠そうとして、振舞おうとする頓珍漢さ。それを淡々と描いているのに、会場はふふふと笑いがこぼれたり、うわぁーと反応があったり。会場も私も思いっきり扇里師匠の魔法にかかっていました。

扇里師匠の噺の中で、なかでも圧巻だったのは、暗い離れ座敷に向かう時の、提灯で廊下を照らす仕草。驚きました。真っ暗な廊下に提灯の灯りだけを頼りに、男2人がへっぴり腰で向かっている様子が見えてしまった時、滑稽な様子なのに面白いという最高の描写となっていました。

渋谷にある映画館の一画から時代も空間もタイムスリップしてしまったような感覚。扇里師匠の魔法に存分にかかったもうあっという間の30分でした。

【この日のほかのお客様の感想】

「渋谷らくご」2/15 公演 感想まとめ