渋谷らくごプレビュー&レビュー

2017年 4月14日(金)~18日(火)

開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。

アーカイブ

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

プレビュー

大ベテランの入船亭扇遊師匠。

心地よいリズムと、淀みない語り。それはまるで音楽を聴くように、リラックスした状態で自然と想像させてくれる。

この「落語を聴く」という快感をぜひ会場で味わってほしいです。どの落語家さんを見たらいいのかわからないという方、まずは最初に扇遊師匠を聴いてみてはいかがでしょう。

三人の若手の二つ目もバリエーション豊か。個性のぶつかり合いをご覧くださいませ。

▽柳家緑君 やなぎや ろっくん

16歳で入門、芸歴11年目、2010年9月二つ目昇進。落語界はじめての平成生まれの落語家。人間国宝柳家小三治師匠へしてしまったしくじりがNHKドキュメンタリー班に撮られてしまう。「この世界の片隅に」から「東京ゴッドファーザーズ」から歌舞伎までエンタメをチェックし続けている。

▽立川吉笑 たてかわ きっしょう

26歳で入門、現在入門7年目、2012年4月二つ目昇進。2015年末『現在落語論』を出版。音楽番組の司会をつとめる。相当な酒豪で、毎日お酒を飲まれている。酒癖があまりよくないらしい。テレビゲーム「グランドセフトオート」にはまっているとのこと。最近は、「内閣官房国際感染症対策調整室」から仕事をうけるなど幅広く活躍中。

▽柳家緑太 やなぎや ろくた

25歳で入門、芸歴7年目、2014年11月二つ目昇進

趣味は、ボードゲーム、カードゲーム、ランニング、靴磨き。落語家になる前に引きこもっていた時期がある。心配をした親が強制的にお祓いツアーを敢行した。小池百合子さんが都知事になる前に、お仕事でご一緒したとのこと。デザインセンスが抜群で、他の二つ目の方々の落語会のチラシを作成したりしている。

▽入船亭扇遊 いりふねてい せんゆう

19歳で入船亭扇橋師匠に入門、芸歴44年目、1985年真打ち昇進。喜多八師匠の盟友で、毎晩のようにお酒の席で喜多八師匠と芸論をかわしていた。扇遊師匠の「軽く飲みに行こうか」は4時間コースとのこと。現在落語協会理事。入船亭一門の総帥。携帯電話は持たない主義。

レビュー

4月15日(土)14時~16時「渋谷らくご」

柳家緑君(やなぎや ろっくん)「くしゃみ講釈」

立川吉笑(たてかわ きっしょう)「狸の恩返しすぎ」

柳家緑太(やなぎや ろくた)「星野屋」

入船亭扇遊(いりふねてい せんゆう)「妾馬」

THIS MUST BE THE PLACE

柳家緑君さん

-

柳家緑君さん

のび太がしずちゃんと仲良く空き地で話していると、ジャイアンがやってきて、「お前がこんなところに立っているせいで、今犬のウンコを踏んだ」と無茶苦茶な難癖を付けてきます。そして、そこら中を追いかけ回されるのですが、のび太は転んでしまい、そのウンコの上に思いっきり顔からスライディング。しずちゃんまでが、鼻をつまんで逃げていってしまいました。

それを家で泣きながらドラえもんに相談し、くやしいのでなんとか仕返しをしてやりたいと懇願します。そして『クシャミ製造器』という秘密道具を出してもらい、それをジャイアンのリサイタルで使って、リサイタルをメチャメチャにしてやろうというのが、今回の主なお話の筋です。つまり、本作はドラえもんによくある、「リベンジもの」のひとつで、スネ夫やジャイアンに何かをされて、それをやり返すというお話なのですが、こうした「イタズラでの仕返し」をテーマにした作品は、実は落語にもたくさんあります。

そして今回のお話で一番すごかったのが、リサイタルでのジャイアンの圧巻のクシャミシーンでした。まるで漫画太郎の延々と同じコマをコピーして繰り返す技法のように、執拗にクシャミの場面を、藤子・F・不二雄の完成された端正な絵柄で畳みかけるため、コミカルという言葉がふさわしいギャグセンスが光っていました。

この絵柄のデザイン性の高さのため、同じような話でも飽きずに、大人から子供まで繰り返し楽しめる作品に仕上がっているのだと思います。

映画なら「TAXi」、アニメなら「小林さんちのメイドラゴン」が好きな方にオススメです。

立川吉笑さん

-

立川吉笑さん

ある日、N氏の元に、以前助けたことのあるタヌキが「恩返しをしたい」と訪ねてやってきます。そこで、丁度家賃の支払いに困っていたため、お金に化けたタヌキを使って、大家さんへの支払いを済ませるN氏でしたが、どうにも良心の呵責にかられて、そのタヌキの「恩返し」を邪魔する形で、大家さんに騙していたことを白状してしまいます。

せっかく黙っていたら、きちんと恩返しができたタヌキ。このファンシーな世界観に似つかわしくない、主人公の「現実的な対応」によって、物語はバランスが壊れてしまい、タヌキにはもはや何が恩返しで、どこまでが余計なことなのかといった、分別がつかなくなってしまいます。そして実家に戻ったタヌキは、同じファンシー界の住人である親ダヌキに相談しますが、親もその突如現れた「現実感」に引きずられる形で、「恩返しの継続」の指示をこの子ダヌキに出し続けます。主人公のリアルな対応によって、物語のプログラムがバグったのですね。

そして、何度も何度も「恩返し」にやってくる子ダヌキに対して、怒った主人公は、「恩返しに来ないのが一番の恩返しである」という、一番現実的で言ってはならないことを言ってしまいます。それができなくなったから、こうしてなんとか「恩返し」に来て、別の落としどころを探っているというのにも関わらずです。

そうして、最終的にはファンシー界の大本である親ダヌキが、主人公の元にやってくる場面でこの話は終わります。つまり、この話はフィクションとリアルの深まっていく対立を描いた、SF作品なんですね。

映画なら「シン・ゴジラ」、アニメなら「けものフレンズ」が好きな方にオススメです。

柳家緑太さん

-

柳家緑太さん

主人公の女性は、上司と不倫しており、いきなり切り出された別れ話に激怒します。そして、「あんたを殺して、あたしも死んでやる」と、ブンブン包丁を振り回してパニック状態に陥りますが、肝心の上司が、「一緒に死のう」と言い出すと、急に気持ちが冷めていき、上司が吾妻橋から川に飛び込んだときには、「ヤダヤダ。屋形船に乗ってる人たちは超楽しそーなのに、なんで私はこんな陰気なことやってんだろ?」と、一緒に死ぬのを止めにして、「まだまだ、オイシーものたくさん食べたいし、いろんな服だって着てみたいし、行きたいとこだって、たくさんあるんだから」と、資本主義の権化みたいなことをさらりと言ってのけます。このあたり、女性心理と、消費者としての現代人の欲望について、ポップに切り取ってある怖ろしい場面でした。

それ以降も、この女性をじっと見据える徹底した三人称視点で物語は続き、川に飛び込んだ上司の幽霊が出ると別の部下の男性から相談される場面になっても、「ヤダ怖い!」といいながらも、頭を丸めて尼さんになるため髪を切ったと思ったら、なんと切った髪は偽物だったという、幽霊さえ騙そうというしたたかさを存分に発揮します。そして、結局は生きていた上司が登場し、男と女の騙し合いが壮絶に展開された末に、この女の母親が登場して、やはりこの親にしてこの子あり、という抜け目ない仕事を描いた末に、この作品は終わります。

このように、金に目がくらむとろくな事がないぞ、というような勧善懲悪ものだけではない、極めてグレーな話、人間の持つ欲望の有様を、淡々と描いた作品が少なからずあるところが、落語のまたひとつ面白いところです。

映画なら「Trainspotting」、アニメなら「ACCA13区監察課」が好きな方にオススメです。

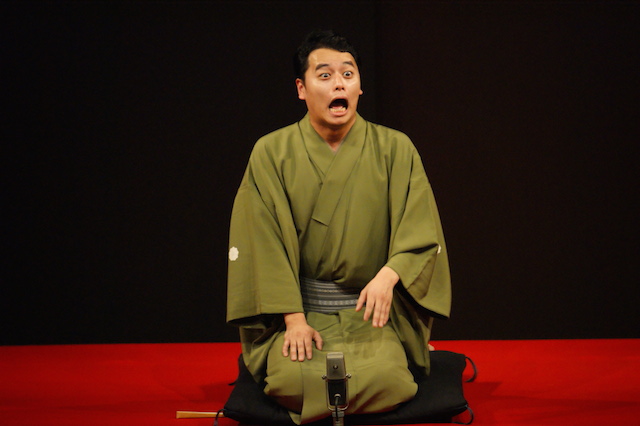

入船亭扇遊さん

-

入船亭扇遊師匠

歌っている内容は、お殿様のところへ嫁いだ妹にお子さんが生まれたので、粗野な兄貴がお目通りをしに行くというものでしたが、この「兄の台詞のラップ」が完璧でした。一発で彼が下町の江戸っ子で、身分が低い職人だとわかるのですが、そのあまりのスムースさのために、彼がどこか品良くすら感じられるという、凄まじいまでの技術が見て取れました。

そうして続くラップに、大家さんやお屋敷の門番の方が合いの手を入れると、また兄のラップに戻るというやり取りが、まるでプロドライバーのシフトチェンジのように、もの凄く気持ちがよく、そのまますーっと奥へとお話が進んでいきます。

そして、お殿様へお目通りをするシーンになるのですが、ここでエモーションの表現力の高さが存分に発揮されます。ここは、お殿様の御前で職人が話すという、大変に緊張感のあるシーンなのですが、身分の違いと言葉のギャップからくるおかしみがあって笑えるだけでなく、お酒を飲んで酔っぱらうという状況の変化のなか、妹が立派になった姿をみて、兄貴がうれし涙を流すという、感動的な雰囲気まで入れてしまうという、繊細きわまりない感情の変化を、ミリ単位で変えて表現されていました。超絶技巧の話芸だと思います。

コワモテであり、リリシストでありながら、同時にコミカルで親しみやすいという、ラッパーとして理想的なスターではないかと感じました。この練りに練られた生クリームのようにホイップされた落語は、初心者の方でも充分にその凄さが伝わると思いますので、是非この師匠を生でご覧になっていただきたいです。

映画なら「英国王のスピーチ」、アニメなら「響け!ユーフォニアム」が好きな方にオススメです。

以上、一番手はスポーツ選手のような、感じのいい落語家さんによる、清涼感のある「ケイパー」もの。二番手は、一瞬の出来事をスロー再生して見せたマクラと、リフレインで可愛くも不思議な本編が繰り返される、ハイパーSF作品。三番手は、完全に女性になりきって、その人の人間性をクローズアップして見せることで、消費社会の実相を切り取ってみせた現代劇。そして四番手は、極めて難易度の高いプログラムを、いともたやすく表現し、帝王の帝王たるゆえんを、易々とオーディエンスに見せつけた、大物アーティストによる圧巻のライブパフォーマンスでした。

どの方も自分の世界観をしっかりと持った方ばかりで、その静かに抑えつつも作品全体を通して、面白さを表現しているスタンスは、強引さや断絶というものがないため、聞いていて大変心地よかったですし、それぞれのスキルの高さというものが大変よくわかりました。まるで二時間、全4楽章のクラシック音楽を聴いているみたいな気持ちになりました。

どうもありがとうございました。

【この日のほかのお客様の感想】

「渋谷らくご」4/15 公演 感想まとめ

写真:渋谷らくごスタッフ